La Repubblica romana

Le forze della Repubblica Romana – La commissione di guerra

La difesa della Repubblica romana è un episodio di quella guerra di popolo che nel 1848-49 diede tanti splendidi esempi di episodi gloriosi, pur mancando di una vasta coordinazione; che ne rendesse più efficaci gli sforzi e i sacrifici, e pur difettando dell’apporto essenziale delle campagne. Ma sotto certi aspetti può essere considerato l’episodio più importante e significativo, in quanto alla difesa di Roma confluì il fior fiore dei volontari italiani, e specialmente nel giugno, la difesa fu condotta con una tenacia e un sacrificio di sangue tali da rappresentare il massimo sforzo di cui il popolo italiano, visto nel suo insieme, fosse allora capace. Questo senza negare il contributo del popolo romano e d’una parte notevole dell’esercito pontificio, quella costituita quasi interamente dall’elemento regionale, che già nel ’48 aveva mostrato i suoi sentimenti patriottici e s’era battuta nel Veneto, e ora aderiva lealmente alla repubblica.

Proclamata la repubblica, era evidente la necessità di una forza che la difendesse. II 5 marzo Mazzini era entrato in Roma, e il 16 proponeva che fosse nominata una commissione di guerra composta di cinque persone, perché studiasse l’ordinamento dell’esercito e la difesa della repubblica. La proposta veniva accolta: capo della commissione era fatto Carlo Pisacane, napoletano, già tenente dell’esercito borbonico, quindi nell’esercito francese nella Legione straniera, infine volontario sulle Alpi bresciane e ferito combattendo contro gli austriaci, di appena trent’anni, ma noto per il suo spirito ardente e anche come appassionato di problemi militari. Le forze della repubblica erano formate da reparti dell’esercito pontificio, da reparti di guardie nazionali mobili, che già s’erano battute nel Veneto l’anno prima, e da reparti di volontari, fra cui un battaglione universitario e la Legione italiana, ossia la legione formata da Garibaldi in Romagna dapprima con elementi volontari, in parte reduci d’America e di Lombardia, cui s’erano aggiunti anche 300 volontari raccolti in Toscana da Giacomo Medici e consolidata durante la permanenza a Terni. Nominalmente 11 reggimenti di fanteria, la Legione italiana di circa 1000 uomini, e 2 battaglioni sciolti, più un battaglione del genio, ossia un insieme, dato che i reggimenti erano su 2 battaglioni, di ben 27 battaglioni. I battaglioni erano di circa 500 uomini; il totale delle forze con capacità operativa era di 17 o 18000 combattenti. In sostanza quanto il governo pontificio aveva messo in campo nella primavera dell’anno prima, senza i reparti svizzeri e con un maggior numero di elementi del paese (indigeni, secondo il gergo abituale), ossia circa 2 divisioni, forza in verità inferiore alla capacità di uno Stato di 3 milioni di abitanti, il quale, secondo la prassi corrente, avrebbe dovuto fornire una divisione per ogni milione d’anime, quindi 3 divisioni. Ma la truppa era data dall’arruolamento volontario e non esisteva coscrizione, né s’era ritenuto opportuno imporla. Per di più, queste forze erano disperse in piccoli gruppi per tutto lo Stato. Solo 4000 erano in Romagna, un migliaio in Ancona, un altro migliaio in Roma e tutto il resto, 11 o 12000 uomini, erano schierati lungo l’estesa frontiera del regno di Napoli, da Terracina alla foce del Tronto. La commissione di guerra, ai primi d’aprile, presentava un suo rapporto all’Assemblea, in cui dimostrava la necessità del concentramento delle forze disponibili, sia per poter fronteggiare un’eventuale invasione borbonica, sia per rispondere alle esigenze di una probabile lotta nella valle del Po. Proponeva perciò di riunire l’esercito in due campi, uno a Bologna e uno a Terni, e inoltre di portarlo a 45 o 50000 uomini. E siccome già il governo aveva ventilato l’idea di cercare un generale all’estero (così aveva fatto il Piemonte, e così faceva la Sicilia) e di reclutare una legione estera, la commissione si mostrava contraria a tutti e due i progetti: nella pratica non si sarebbe ottenuto che qualche generale scadente e nessun governo straniero avrebbe concessa una legione estera. Si dovevano perciò accogliere ben volentieri gli stranieri che venivano a combattere per la causa italiana, ma riunendoli sempre sotto la bandiera d’Italia. Intanto, era avvenuta la rotta di Novara prima che la divisione riunita a Bologna, col colonnello Luigi Mezzacapo, potesse intervenire come l’Assemblea aveva deliberato; e ora si profilava, accanto al pericolo dell’invasione napoletana, quello ben più grave dell’invasione austriaca. Al Mezzacapo fu ordinato che, in questa eventualità, egli dovesse evitare d’impegnarsi con un nemico superiore di forze, ma ritirarsi, attraverso la Toscana, il cui governo aveva aderito ad unire le sue forze con quelle di Roma, fino a Terni, cosi da riunire 25000 uomini circa, portandoli poi a Foligno, nodo strategico importantissimo per fronteggiare l’invasione austriaca, sia che procedesse dalla Toscana, sia dalla Romagna e dalle Marche.

I busti marmorei degli eroi della Repubblica Romana sulla passeggiata del Gianicolo a Roma. In primo piano si riconosce Luciano Manara.

Giungeva a Roma il generale Avezzana, piemontese, esule del ’21, che aveva diretto il moto insurrezionale di Genova, con cui la città ligure aveva inteso prendere l’iniziativa della guerra popolare dopo il tracollo della guerra regia a Novara, ed era nominato ministro della Guerra; la commissione veniva sciolta. Ma ora un nuovo pericolo si presentava, il più grave di tutti: l’intervento della repubblica francese contro la sorella minore romana. II 25 aprile il generale Oudinot gettava l’ancora davanti a Civitavecchia dichiarando che era venuto per liberare Roma “dagli stranieri venuti da tutte le parti d’Italia a opprimere il popolo della Città Eterna”. Non aveva con sé , però, che una piccola divisione, per quanto sceltissima, di 7000 uomini, perché sembrava convinto che la resistenza sarebbe stata minima e che i romani veri e propri avrebbero anzi accolto i francesi a braccia aperte. L’Assemblea decretava di respingere la forza con la forza. Ma di quali mezzi si disponeva in Roma? Truppe regolari pontificie e carabinieri, in tutto circa 2500 uomini; poi 1400 volontari di Roma e dello Stato pontificio, che già in parte s’erano battuti nel Veneto. Elementi eterogenei, fra cui non pochi tipi violenti; cittadini di Roma armati e inquadrati (1000 guardie nazionali, 300 studenti in gran parte veterani della guerra nel Veneto) e alcune centinaia di popolani, che accorrevano armati alla meglio sia per difendere le mura sia le barricate. Poi 300 finanzieri, guidati da Callimaco Zambianchi, uomo violento, perturbatore e fanatico. Infine la legione di Garibaldi, forte di 1200 o 1300 uomini, in prevalenza romagnoli, ma con volontari di tutta Italia e una quarantina di stranieri. In tutto, dunque, da 7 a 9000 uomini, animati da un forte entusiasmo, in buona parte reduci della campagna dell’anno precedente, ma inquadrati alla meglio e con una disciplina spesso assai manchevole. Roma non rappresentava per nulla una città fortificata, una vera piazza di guerra e il fatto che i francesi, dopo lo scacco del 30 aprile, ritenessero necessario procedere contro di essa come contro una vera piazzaforte, prova solo l’eroismo dei difensori. In realtà, la Città Eterna aveva una semplice cinta murata, che nell’insieme risaliva al III secolo dopo Cristo, le famose mura aureliane. Queste però, dal lato del Gianicolo, erano state rafforzate dopo il 1550, e specialmente nel 1642, con Urbano VIII, da mura più robuste. Quest’ultima si suddivideva in due sezioni, il saliente oltre Castel Sant’Angelo col Vaticano e il Gianicolo alla sua sinistra, da Porta Cavalleggeri a Porta San Pancrazio. Le mura erano di mattoni sottili, e i loro bastioni avevano larghe piattaforme ma il terreno davanti era allo stesso livello, anzi alcune ville antistanti, come la Villa Corsini, erano più alte della Porta San Pancrazio e ciò costituiva per i difensori un elemento di debolezza, cosicché la difesa andava portata oltre le mura a Villa Corsini (detta anche Casino dei Quattro Venti) e a Villa Pamphili. Roma poteva essere attaccata da due parti. O dal Gianicolo, dove le mura erano più solide e il terreno, fuorché nel tratto da Porta Cavalleggeri a Porta San Pancrazio, era favorevole al difensore (una volta occupato il Gianicolo si dominava coll’artiglieria tutta quanta la città ); oppure in uno o più punti dalla sinistra del Tevere, ove le mura erano debolissime, ed il circuito straordinariamente esteso; ma si prospettava la difficoltà di una successiva lotta di barricate per e strade. II 30 aprile, l’Oudinot ritenne di poter assalire Roma con soli 7000 uomini (anzi 4 o 5000, perché una delle sue 3 piccole brigate restò di collegamento con Civitavecchia), nel punto più difficile, contro il saliente del Vaticano; ma come s’è detto, egli non riteneva di trovare una vera resistenza. E alla difesa della parte alta di Roma era stato posto Giuseppe Garibaldi.

Garibaldi e la sua legione.

Garibaldi, dopo la campagna meravigliosa dell’agosto ’48 fra le montagne di Varese, era riparato in Svizzera, da dove, per la Francia, era tornato a Nizza. Di qui, desideroso sempre d’azione, andava a Genova per vedere che cosa si potesse fare: gli si presentava una deputazione di siciliani, invitandolo ad andare in Sicilia. II Borbone aveva iniziato la riconquista dell’isola: le sue truppe, dopo cinque giorni di lotta accanita, avevano ai primi di settembre conquistato Messina. Poi, per l’intercessione dei rappresentanti di Francia e d’Inghilterra, s’era stipulata una tregua, che di fatto non fu rotta che nell’aprile ’49; ma i siciliani, col nemico ormai saldamente in casa, andavano ansiosamente alla ricerca di uomini di guerra sperimentati. E Garibaldi, con 72 Compagni vecchi e nuovi, s’imbarcava il 24 ottobre per Palermo. Ma durante la sosta a Livorno, i democratici toscani insistevano per trattenerlo, che avrebbero voluto fargli avere il comando delle forze toscane. Da Firenze però le risposte erano evasive; neppure una sua visita a Firenze, il 5 novembre, ad onta delle grandi accoglienze popolari, riusciva conclusiva e allora egli decideva di muovere al soccorso di Venezia. Giunto però al confine pontificio, si sentiva dire che il governo gli proibiva d’andare avanti. Ma di fronte a vivaci dimostrazioni di popolo a Bologna, esso doveva revocare l’ordine: il 10 novembre il singolare condottiero entrava in Bologna. Accorrevano subito volontari a ingrossare la sua legione ed egli tosto procedeva per Ravenna, deciso a imbarcarsi per Venezia. A Ravenna gli si univa, proveniente da Genova, il battaglione di volontari mantovani, di cui facevano parte Goffredo Mameli e Nino Bixio. La legione da 72 uomini era salita ora ad oltre 400.

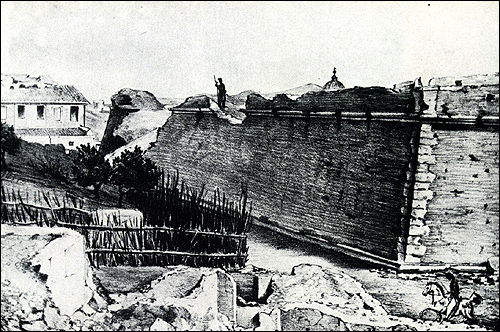

Il nono bastione gianicolense, oggi all’inizio di via delle Mura Aureliane.

Dopo la fine delle ostilità, le brecce furono chiuse e le mura ripristinate. Le parti ricostruite sono evidenziate da mattoncini bianchi; vi furono inoltre applicate delle lapidi sovrastate dallo stemma pontificio, che recano scolpita la dicitura S.P.Q.R. MDCCCXXXXIX.

La breccia aperta dai francesi al non bastione delle mura gianicolensi in una litografia dell’epoca.

Ma erano successi gravi avvenimenti in Roma: il 15 novembre era stato ucciso Pellegrino Rossi, il 24 il papa era fuggito dalla Città Eterna, chiedendo ospitalità a Gaeta al re Ferdinando II di Borbone. Garibaldi rimaneva quindi esitante sul da farsi, finché l’8 dicembre gli era stata consegnata una lettera del ministro degli Interni, Campello, nella quale si diceva che lui e la sua legione erano accolti al servizio di Roma. Ed egli allora, lasciata per un momento la sua legione, correva alla Città Eterna. Qui grandi accoglienze popolari: i democratici vorrebbero, come in Toscana, porlo a capo di “tutte le schiere romane”. Ma molti elementi moderati diffidavano di lui e della sua legione, nella quale egli aveva accolto elementi poco raccomandabili, nella speranza di farli riabilitare combattendo per la patria.

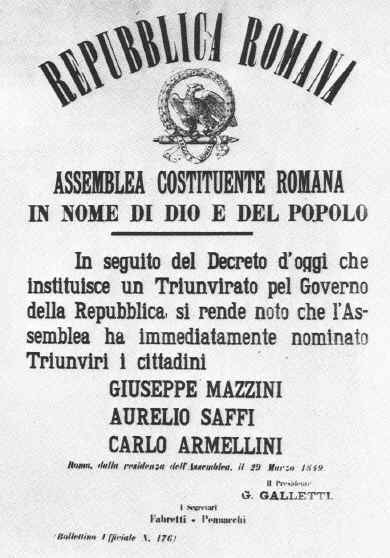

Anzi, la campagna di calunnie contro i suoi volontari si diffondeva tanto che, tornato a Ravenna con l’intenzione di portare la legione a Terni e a Rieti per organizzarla adeguatamente e avere da Roma armi e specialmente cappotti e scarpe, alcune città mostravano di desiderare che non passasse da loro, quasi che si trattasse di una banda di lanzichenecchi. Però egli riusciva a sventare tale vergognosa campagna: la città di Macerata, che aveva mostrato di non desiderarlo, chiedeva che rimanesse almeno un certo tempo e lo votava deputato alla Costituente. Il 30 gennaio l’eroe era a Rieti; il 5 febbraio si recava a Roma per l’apertura della Costituente, e perorava la proclamazione immediata della repubblica, avvenuta l’8 febbraio con la dichiarazione della fine del potere temporale dei papi. II 5 marzo giungeva a Roma Mazzini; il 29 dello stesso mese, al posto del comitato esecutivo, era eletto un triumvirato (Mazzini, Saffi, Armellini) con poteri illimitati per la guerra d’indipendenza e la salvezza della repubblica.

Garibaldi, intanto, era tornato a Rieti, sempre per riordinare la sua legione. Già nel dicembre aveva avuto il grado di tenente colonnello delle forze repubblicane, ma era stato posto il limite di 500 uomini alla legione, e questi invece crescevano sempre. Ma non aumentavano gli aiuti: mancavano gli abiti, le scarpe, scarseggiava persino il vitto; fra i nuovi venuti c’erano elementi disparati; se i più erano buoni od ottimi, non mancavano veri delinquenti, e anzi Garibaldi scriveva nelle Memorie, due anni più tardi, che era gente spinta dai preti ad iscriversi per screditare la legione. Egli mostrò però energia, e ne fece fucilare qualcuno, e usò anche la fustigazione con qualche altro: per solito dove lui era presente la disciplina era osservata, ma egli non poteva sempre essere dappertutto! E quando fu formata la già ricordata commissione di guerra, presieduta dal Pisacane, nonché aiuti, Garibaldi ebbe col presidente attriti violenti, ne col triumvirato, presieduto dal Mazzini, le cose andarono meglio. Tanto più che egli avrebbe voluto agire, avere qualche incarico d’un certo rilievo; e il 1° aprile, ignaro ancora della sconfitta di Novara, scriveva da Rieti ai triumviri perché lo autorizzassero a raccogliere genti ed armi da adoperarsi contro gli austriaci; e contro il suo solito esponeva i suoi titoli, facendo presente le sue imprese, la sua esperienza di guerra e la capacita di cui aveva dato prova. Due giorni dopo, saputo che il Mazzini era stato eletto triumviro, gli scriveva un biglietto di saluto, aggiungendo di ricordarsi che a Rieti esistevano i suoi amici di credenze, e immutabili. Ma le cose continuavano come prima: il 12 aprile Francesco Daverio, sempre da Rieti, scriveva al Mazzini che sopra 1264 uomini non si avevano nemmeno 500 fucili: in cinque mesi il ministero, il Governo, l’Assemblea, che so io, non hanno dato 100 fucili a Garibaldi!” E pochi giorni dopo tornava a scrivergli: Voi non lo conoscete ancora bene, e io vi assicuro di scoprire sempre in lui qualche cosa di nuovo e di meglio… Avete fatto Avezzana ministro della Guerra. Sta bene. Perché dimenticate affatto Garibaldi?

Porta San Pancrazio in una foto recente.

La giornata del 30 aprile

Il 23 aprile l’Avezzana lo faceva nominare generale di brigata, e il giorno dopo mandava al singolare condottiero l’ordine di partire subito con la legione per Roma, poiché 6000 francesi erano a Civitavecchia. Garibaldi il 27 giungeva a Roma. II giorno dopo l’Avezzana passava in rassegna la legione in piazza San pietro. L’accoglienza del popolo era stata trionfale: al solito l’eroe esercitava un fascino tutto particolare sulle moltitudini.

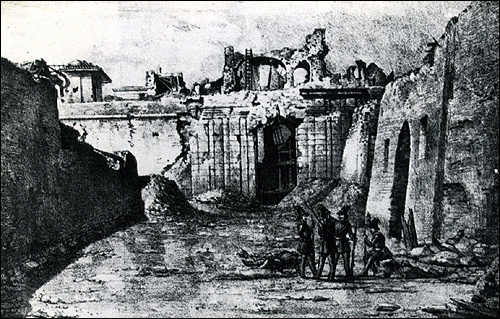

Porta San Pancrazio in una litografia d’epoca.

La sua presenza in Roma, nei due giorni che precedettero l’attacco francese, valse ad animare soldati regolari e volontari, combattenti e popolani; di fatto egli era il capo riconosciuto da tutti anchese in realtà gli avevano affidato solo la direzione della difesa del Gianicolo. Ma il Gianicolo rappresentava la chiave di Roma! In Roma il 29 era entrato anche il battaglione dei bersaglieri lombardi, comandati da Luciano Manara, circa 600 uomini. L’Oudinot, che aveva in Civitavecchia bloccato di fatto il battaglione bolognese del tenente colonnello Pietramellara, aveva lasciato proseguire per Roma i volontari lombardi, sebbene li considerasse forestieri, ma coll’impegno di non combattere prima del 4 maggio. II che prova ancora che egli si riteneva sicuro di non trovare resistenza e d’essere padrone della città di li a pochi giorni. La legione di Garibaldi e il battaglione Manara avrebbero avuto una parte principalissima nella famosa difesa di Roma. Per il momento Garibaldi disponeva della sua legione, del battaglione studenti, di un battaglione di volontari di tutto lo Stato pontificio, detto dei reduci, ossia 2500 uomini scarsi. In riserva c’era il colonnello Galletti, con circa1800 uomini, in 3 battaglioni, tutti dell’esercito pontificio. Inoltre il colonnello Masi presidiava tutta la linea di cinta del saliente del Vaticano, con 2 battaglioni di guardia nazionale mobile e 2 battaglioni regolari, in tutto circa 2000 uomini. Questa suddivisione delle forze era stata stabilita dal generale Avezzana. Garibaldi vide subito Inopportunità, anzi la necessità di portare la difesa del Gianicolo oltre la cinta delle mura, facendo occupare, fuori Porta San Pancrazio, la Villa Corsini (che era, come già si detto, più alta della Porta) e l’antistante Villa Pamphili.

L’Oudinot si dirige, il mattino del 30, verso Porta Pertusa, all’estremità del saliente del Vaticano. Alle undici e mezzo circa, una batteria francese apre il fuoco, ma l’artiglieria romana risponde dai bastioni energicamente. I romani, dunque, sono disposti a difendersi, e per di più i francesi, venuti avanti senza alcuna perlustrazione, si accorgono che la Porta Pertusa murata: lo era infatti da molti anni. Allora piegano a destra verso Porta Cavalleggeri, alla base dei saliente del Vaticano, ove questo si innesta alle mura del Gianicolo: devono percorrere circa 1000 metri in discesa, sotto il fuoco incrociato dei difensori del saliente e del Gianicolo. Intanto, un’altra colonna venuta avanti dall’altra parte del saliente dei Vaticano, verso Porta Angelica, dal lato di Castel Sant’Angelo. Anche qui ha trovato dappertutto una difesa vigile e ha dovuto avanzare sotto il fuoco dei difensori del lato orientale del saliente. 1 soldati francesi cercano d’arrampicarsi sulle mura con grossi rampini, ma inutilmente. Dopo mezz’ora di combattimento o poco più, il duplice attacco al vertice e ai due lati del saliente del Vaticano fallito. Garibaldi decide ora di contrattaccare da Villa Corsini e da Villa Pamphili, per prendere di f anco e alle spalle i francesi, che si sono venuti ammassando presso Porta Cavalleggeri; ma i suoi devono per prima cosa infilare la via Aurelia antica, infossata fra due muri, e qui s’incontrano col 20′ fanteria di linea (1000 uomini circa), mandati appunto a proteggere i~ fianco destro e le spalle del grosso dei francesi. In testa il piccolo battaglione degli studenti, che tosto sostenuto dalla legione di Garibaldi. Si ha una mischia confusa, ma poi gli italiani retrocedono, salvo alcuni nuclei isolati. Allora Garibaldi manda a chiedere rinforzi al Galletti, e questi avanza col battaglione dei reduci. Garibaldi, a cavallo, si pone allora al centro di tutte queste truppe, poco più di 2000 uomini, e ordina la carica alla baionetta: vinta una resistenza tenace, la Villa Corsini e la Villa Pamphili sono riconquistate, in 20′ di linea francese, travolto, si ritira in disordine lasciando molti prigionieri nelle mani dei garibaldini. In questo modo ‘Oudinot si trova gravemente minacciato alle spalle. Per di più, anche da Porta Cavalleggeri i difensori fanno una sortite; il borioso generale rischia di trovarsi preso fra due fuochi e decide allora, senz’altro, di ripiegare sulla strada di Civitavecchia. l garibaldini inseguono per un tratto oltre Villa Pamphili. Alle cinque pomeridiane il combattimento ha termine: i francesi hanno avuto 500 uomini fra morti e feriti e 365 prigionieri; gli italiani 200 fra morti e feriti.

Garibaldi ebbe una ferita al fianco, non grave ma molesta, e che gli cagiona sofferenze per un paio di mesi; la vittoria si doveva al suo intuito e al suo valore ed egli appariva ben degno dell’alta stima che l’immaginazione popolare già gli attribuiva. Le sue schiere, in parte nuove al fuoco, s’erano nell’insieme bravamente battute contro il fior fiore delle truppe francesi. La sera, la città era tutta illuminata e la folla festante. Garibaldi avrebbe voluto incalzare i francesi, ma Mazzini non volle. Egli sperava molto nei repubblicani francesi che ancora si agitavano contro la spedizione liberticida, e non voleva suscitare nulla che offendesse duramente l’amor proprio e l’orgoglio francese, tanto più che Roma era ora minacciata anche dagli austriaci che, il 16, superata una tenace difesa cittadina durata otto giorni, avevano occupato Bologna, e soprattutto dai napoletani, il cui re conduceva di persona 12000 uomini scelti del suo esercito, per avere il vanto di ristabilire il pontefice in Roma. Perciò i prigionieri francesi furono subito rimessi in libertà, mentre i feriti erano trattati negli ospedali con ogni cura. E l’Oudinot allora rimise in libertà i 400 volontari del Pietramellara, presi proditoriamente a Civitavecchia. Del resto, l’Oudinot non intendeva per il momento fare altre operazioni, in attesa del parco d’assedio e di grandi rinforzi di truppe.

Contro i Borbonici

II re di Napoli s’era accampato in Frascati e in Albano, procedendo avanti dalla strada di Terracina. Mazzini consentì che Garibaldi cercasse di trattenerlo con abili mosse; ma senza allontanare troppe forze da Roma, data l’incertezza dell’atteggiamento dell’Oudinot.

Nella notte sul 5 maggio, l’eroe lasciava la città colla sua legione, il battaglione Manara, il battaglione studenti e alcuni uomini a cavallo condotti dal bolognese Angelo Masini, intrepido ufficiale, chiamato il Masina fra i compagni: in tutto 2300 uomini. Ma aveva un terreno aperto davanti a sé nel quale poteva manovrare, dando nuova prova di quella singolare abilità già tanto sperimentata in America e in Lombardia. S’avviava dunque in direzione di Tivoli, quasi avesse voluto fare una diversione verso gli Abruzzi, quindi volgeva a destra puntando su Palestrina, così da minacciare la linea d’operazione dei napoletani. I borbonici comprendevano tosto la gravità della minaccia avversaria e muovevano contro di lui, ma non da Frascati per tagliargli a loro volta la linea di ritirata, bensì da Albano e Velletri e Valmontone per assalirlo frontalmente e ricacciarlo verso Roma; poiché il (bandito), tagliato fuori da Roma, avrebbe potuto costituire sempre una minaccia d’invasione nel regno stesso e una pericolosa face d’insurrezione. II 9 maggio, verso mezzogiorno, i borbonici avanzavano su Palestrina in due colonne, una condotta dal colonnello Novi, l’altra dal generale Lanza. Palestrina sopra un colle in posizione fortissima e i garibaldini aspettarono l’attacco nemico fuori delle mura; il Manara, coi suoi lombardi e pochi garibaldini, respingeva subito nettamente i borbonici del Novi, che si davano a precipitosa fuga; Garibaldi, che aveva contro la colonna maggiore, doveva sostenere un più duro combattimento, tanto più che il nemico s’era rafforzato in alcune case; ma anche qui, ad onta della loro grande preponderanza numerica, I borbonici, dopo meno di tre ore, volgevano in piena ritirata. Garibaldi, con una brillante vittoria pur con forze tanto inferiori, aveva trattenuto l’esercito napoletano impedendogli di marciare su Roma. Ma ora il Mazzini lo richiamava a Roma. Giungeva però da Parigi, il 15, il Lesseps con una missione conciliativa e il 17 si stabiliva una sospensione delle ostilità fino al 4 giugno. In realtà, se il Lesseps era in buona fede, il suo governo mirava a guadagnare tempo; d’altra parte il Mazzini sempre sperava in un mutamento della politica francese. E ora i triumviri decidevano un’azione in forze contro il re di Napoli, profittando della avvenuta tregua. A capo dell’esercito della Repubblica romana era stato posto Pietro Roselli, romano, già tenente del genio nell’esercito pontificio, che aveva abbandonato nel ’46 per poi rientrarvi nel ’48, partecipando alla campagna del Veneto come capitano e maggiore, sebbene quasi senza aver occasione di partecipare a combattimenti; quindi a Roma tenente colonnello e poi colonnello nell’esercito della repubblica. II Roselli era persona onesta, di sentimenti patriottici, di discreta cultura in cose militari, ma era un soldato mediocre e quasi senza diretta esperienza di guerra. Ora, mentre il generale Avezzana rimaneva ministro della Guerra, il Roselli era di colpo promosso generale di divisione, scavalcando così Garibaldi, che era soltanto generale di brigata. Ma parve opportuno che a capo dell’esercito fosse un romano, di opinioni temperate, per mostrare all’Europa che la repubblica si difendeva innanzi tutto coi suoi abitanti e che non era nelle mani di sovversivi. Gli fu messo però accanto, col grado di colonnello, il Pisacane, anch’egli già tenente del genio nell’esercito borbonico, uomo colto e intelligente ed entrato molto nelle grazie del Mazzini, il quale non esitava a dichiarare di vedere in lui il vero tipo dell’ufficiale di una rivoluzione’. E Garibaldi rimaneva praticamente alle dipendenze di questi due ufficiali, che per ragioni diverse non avevano alcuna simpatia e, diciamo pure, alcuna comprensione di quest’uomo che in America aveva compiuto imprese straordinarie e in Lombardia suscitato l’ammirazione degli austriaci. Al comando dell’esercito lo chiamavano (il corsaro). Eppure il Manara, aristocratico lombardo, monarchico convinto e diffidente sulle prime di Garibaldi, sarebbe presto diventato suo Capo di Stato Maggiore e avrebbe giudicato in ben diverso modo la sua legione; egli (un diavolo, una pantera); i suoi uomini sono una massa di briganti ed io vado col mio corpo disciplinato, fiero, taciturno, cavalleresco, per così dire, a sostenere il suo impeto matto. La sera del 16 maggio l’esercito, al comando del Roselli, usciva da Roma: anche questa volta, in sostanza, si trattava di giungere di sorpresa sul fianco e alle spalle del nemico, tagliandogli la ritirata. Ma già il 17 re Ferdinando, conosciuta la sospensione delle ostilità da parte francese e prevedendo di avere contro di tutte quante le forze della Repubblica romana, aveva deciso di retrocedere nel regno, dopo due settimane d’operazioni ingloriose. Più che mai, quindi, sarebbe stato necessario accelerare i tempi, perché la manovra avvolgente sulla linea d’operazione del nemico, di necessità con percorso più lungo, potesse avere effetto.

Invece la marcia procedé lenta, perché i servizi dell’esercito regolare funzionavano malissimo. Garibaldi, giunto a Valmontone all’alba del 19, e spintosi ancora avanti, poté constatare che i borbonici erano in piena ritirata e le loro avanguardie già si accostavano a Velletri per prendere la strada delle Paludi Pontine: un disertore borbonico confermò che il nemico ripiegava sul regno. La situazione appariva propizia a un’audace manovra; ma gli ordini del Roselli erano di non attaccare aperto e temeva che un’audace frazione avanzata potesse trovarsi addosso il grosso dell’esercito nemico e venire schiacciata. Indubbiamente in guerra, come ha insegnato il Clausewitz, il successo deve essere proporzionato al rischio, e s’intende il rischio d’una persona che sa osare dopo essere stata prudente, non il rischio pazzo e incosciente; ma la guerra pur sempre, di sua natura, il regno dell’incertezza e del pericolo, e i veri capitani sanno osare perché si sentono in grado di affrontare le situazioni difficili e parare all’imprevisto; e l’audacia deve essere in relazione col nemico che si ha di fronte e col suo stato d’animo. Garibaldi comandava la seconda colonna, ma si trovava in quel momento con l’altra d’avanguardia, comandata dal colonnello Marochetti, suo fido commilitone in America, e di cui faceva parte la sua stessa legione. Gli parve doveroso non perdere una così buona occasione di tagliare la ritirata a un nemico che a Palestrina s’era mostrato di scarso mordente ed era guidato da un re privo di qualità militari, o comunque disturbarne molto il ripiegamento. Al tempo stesso avvertiva della cosa il Roselli, pregandolo di affrettare l’arrivo del grosso. I borbonici, trovando il nemico vicino, mandavano parte delle loro forze a protezione del fianco sinistro. I 40 lancieri del Masina, che avevano ricacciato elementi fiancheggianti nemici, si trovavano contro una forte colonna di cavalleria nemica; valorosissimi, ma scarsamente addestrati e privi del loro comandante assente quel giorno, retrocedevano in disordine. E allora Garibaldi spronava senz’altro il cavallo e insieme col suo amico, il negro Aguyar, si poneva attraverso la strada per fermarli, ma ne rimaneva travolto. Per fortuna, una schiera di giovanissimi volontari accorreva, facendo fuoco sulla massa nemica, la quale retrocedeva perdendo 30 prigionieri. E ora tutta l’avanguardia avanzava, ricacciando il nemico nella città e nel convento dei Cappuccini, sull’altura sovrastante. Qui però i garibaldini dovevano sostare, cosicché i borbonici potevano proseguire la loro ritirata. E invano Garibaldi aspettava l’arrivo del grosso: il Roselli, inferocito per la disubbidienza del corsaro, aveva tardato a mandare i soccorsi, e quando finalmente a sera egli si trovò col grosso sul posto del combattimento, non volle saperne né di attaccare subito la cittadina né di procedere a una nuova minore azione avvolgente per disturbare quanto si potesse la ritirata nemica. Così si perse la bella occasione d’infliggere una batosta all’esercito di “re bomba”.

I prodromi dell’assedio

Garibaldi, tuttavia, avrebbe voluto che si procedesse ora contro il regno; ma gli austriaci avevano preso Bologna e marciavano contro Ancona. Pur fidandosi ancora delle trattative francesi, la minaccia austriaca sembrava sempre più vicina; perciò il grosso dell’esercito veniva richiamato a Roma, mentre era concesso a Garibaldi di proseguire lungo l’altra via di penetrazione nel regno, quella per San Germano e Capua, con la sua legione, i bersaglieri di Manara e pochi altri elementi.

L’eroe procedeva varcando il confine a Rocca d’Arce; ma ora il Mazzini richiamava a Roma anche lui. Garibaldi ubbidiva, conservando per nell’animo, per tutta la vita, il rammarico della grande occasione perduta di liberare il regno delle Due Sicilie tanti anni prima. A fine maggio il generale tornava trionfalmente a Roma e le truppe speravano finalmente d’avere un po’ di riposo.

Ma proprio ora s’addensava il nembo più terribile: il governo francese gettava la maschera, sconfessando il Lesseps. I francesi, 30000 uomini, con un possente parco d’assedio e grandi servizi dei genio, agli ordini del generale Vaillant, considerato il maggior tecnico militare di Francia, si disponevano ad assalire Roma.

Gi dopo il 30 aprile si era discusso sul come difendere la Repubblica minacciata da tanti nemici. Molti avrebbero voluto concentrare gli sforzi nel migliorare le difese della città. II Pisacane era invece dell’avviso che la Repubblica avrebbe dovuto essere difesa non dentro ma fuori delle mura, attaccando, appena giunta la divisione Mezzacapo dalle Romagne, con le forze riunite i francesi, di cui non si fidava, e poi i borbonici. Mazzini aveva preferito che l’esercito uscisse da Roma, ma solo per obbligare alla ritirata i borbonici. E ora il problema si ripresentava. Dal punto di vista militare, non si può non dar ragione al Pisacane quando scrive che la Repubblica andava difesa concentrando l’esercito a Terni o a Foligno, in posizione strategicamente centrale, cosi da battere separatamente i diversi nemici, e utilizzare il più possibile le forze delle province4. Ma fin dall’inizio Mazzini aveva voluto che la difesa si concentrasse in Roma: la Città Eterna, scaduta nel concetto degli italiani, doveva nobilitarsi con una eroica difesa e con un esempio di tenacia e di sacrificio da tramandare ai posteri; cosi essa sarebbe stata nuovamente degna d’essere la capitale della nuova Italia, dell’Italia del popolo. Roma doveva sacrificarsi in una lotta ineguale e per il momento senza speranza, perché certe sconfitte rappresentano la sicura premessa della prossima decisiva vittoria. Certo anche una simile difesa avrebbe potuto essere accompagnata dall’opera disturbatrice delle bande insurrezionali alle spalle degli assedianti, cosi come era avvenuto tante volte nella guerra di Spagna contro Napoleone, ed essa mancò.

Questi i limiti della lotta insurrezionale italiana, lotta pur sempre di città e di borghesi, artigiani e operai, ma quasi mai di contadini.

II 1′ giugno l’Oudinot informa che la tregua spirata e che tuttavia attaccherà la piazza solo il 4 giugno, per concedere ai francesi residenti nella città il tempo di lasciarla. Di qui l’equivoco tanto fatale alla difesa della città. Come sappiamo, Roma non era una piazzaforte con una cinta murata e un insieme di opere esterne; tuttavia, si trovavano davanti a Porta San Pancrazio alcune ville che potevano costituire elementi avanzati a protezione delle mura. Ora nella (place) si dovevano intendere comprese anche tali ville? Secondo il Roselli certamente si: la sera del 2 giugno egli visita Villa Pamphili, ove sono 400 uomini in avamposti, e dice che non occorre vigilanza, perché i francesi hanno promesso di non attaccare che lunedì mattina!!

Subito dopo Garibaldi aveva proposto di fortificare Villa Pamphili, ma nulla era stato fatto. Mazzini aveva domandato a Garibaldi la sua opinione confidenziale e questi gli aveva risposto per lettera: Mazzini, giacché mi chiedete ciò che io voglio ve lo dirò: qui io non posso esistere per il bene della Repubblica che in due modi: o dittatore illimitato, o milite semplice. Scegliete. Invariabilmente vostro G. Garibaldi. Ma l’eroe non fu fatto dittatore, e nemmeno comandante in capo al posto del candido Roselli; e sì che ormai, di fronte a una lotta giunta alla fase decisiva, non era il caso d’avere scrupoli circa la cita natale del comandante in capo! Viceversa pero il corsaro aveva di nuovo il comando del Gianicolo, anzi di tutta la riva destra del Tevere, dove s’aspettava il tremendo attacco! Ma egli la sera del 2 si sentiva male per la ferita del 30 aprile e i successivi strapazzi, e rimase in cita al basso, lasciando per il momento il Galletti a vigilare.

Il 3 Giugno 1849

I francesi avevano occupato la basilica di San Paolo, sulla sinistra del Tevere, ma il Vaillant decideva di concentrare le operazioni contro il Gianicolo, impossessandosi delle ville antistanti, a dominio della Porta San Pancrazio, per procedere poi alle regolari operazioni d’assedio e di breccia. Nella notte sul 3 giugno, verso le tre, una colonna comandata dal generale Mollières avanza silenziosa per la stradetta che fiancheggia Villa Pamphili a sud, e inizia i lavori per far saltare il muro di cinta; alcune sentinelle sentono il rumore e fanno fuoco. Ma avvenuta l’esplosione, si crea la breccia nel muro di cinta, e la massa della fanteria francese si precipita, avanzando per il parco de la villa. Dall’altro lato del muro, un reparto francese, che avanza col generale Levaillant, trova addirittura il cancello aperto! 1400 uomini d’avamposti dormono serenamente: la metà sono fatti prigionieri, gli altri retrocedono su Villa Corsini e il convento di San Pancrazio, e in queste posizioni sono rinforzati da truppe subito mandate dal Galletti. Ma i francesi avanzano numerosi, con obiettivi precisi, e pur dopo lotta violenta, in cui interviene anche l’artiglieria francese, gli italiani sono respinti dal convento e da Villa Corsini. L’importantissima posizione, vera chiave della difesa di Roma, è in mano nemica. Tutta la giornata del 3 si ridurrà a vani sanguinosissimi sforzi, in una tremenda lotta ineguale, per riprendere tale posizione. Ma non si ha un vigoroso contrattacco immediato. Per di più, Villa Corsini rappresenta, col muro di cinta del parco, una specie d’imbuto, stretto dal lato di Porta San Pancrazio, e che si allarga via via, specialmente dopo l’edificio vero e proprio; cosicché per gli italiani l’avanzare significa procedere per un terreno battutissimo senza quasi potersi dispiegare, mentre i francesi, quand’anche perdessero la posizione, dall’ampio parco potrebbero avanzare numerosi e convergere i tiri. Per di più dal lato nord verso i francesi la villa si presenta aperta, con ampi vani, mentre verso Porta San Pancrazio appare con una sola gradinata, sia pure di bassi scalini, e con pochissime finestre. Difficile dunque conquistare la villa, ma ancor più difficile il tenerla, contro forze soverchianti e in condizione d’agire con fuoco convergente. Come si detto, non fu possibile sferrare un immediato violento contrattacco. II grosso delle truppe era infatti, dal Roselli e dalle autorità civili, acquartierato al basso, in città, in luoghi troppo lontani! Si perdevano cosi due ore preziosissime. La Legione italiana e il battaglione Manara erano sull’altra sponda del Tevere, gli ufficiali dormivano in case private. Garibaldi, malato, era presso piazza di Spagna. Avvertito alle tre di notte, riuniti i suoi nella piazza di San pietro, si porta subito a Porta Cavalleggeri con l’intenzione di fare una sortita con manovra avvolgente, cosi da giungere sul fianco e alle spalle dei francesi e riprendere per manovra la Villa Corsini e la Villa Pamphili; ma da quella parte il muro del parco alto e ripido, e i francesi potrebbero intanto avanzare ancora e impadronirsi della Villa detta il Vascello, ultimo elemento difensivo antistante a Porta San Pancrazio. Perciò, egli pensa di contrattaccare direttamente da Porta San Pancrazio.

Alle cinque e mezzo l’eroe si trova quivi colla sua legione. Si pone nella strada fuori del bastione a sinistra della Porta (bastione del Merluzzo), a cavallo, col suo Stato Maggiore, e di li lancia via via i suoi reparti.

I volontari devono percorrere un tratto di strada scoperto, imboccare il cancello di Villa Corsini, apertura dell’imbuto per cosi dire, punto battutissimo e vera zona di morte, poi avanzare correndo in leggera salita fino al piede della scalinata, e quindi attaccare alla baionetta, disperatamente. Sulle prime, Garibaldi si trova ad avere a mala pena 3000 uomini, quasi tutti volontari. Pure, alle sette e mezzo, annunziava che la villa era stata presa; ma purtroppo era stata subito perduta. La legione aveva perdite gravissime: fra gli altri, caduto il prode Daverio, ferito gravemente al fianco Nino Bixio, gi tanto distintosi il 30 aprile, ferito al braccio il Masina. Giungeva solo ora il battaglione Manara; L’inetto Roselli gli aveva contromandato l’ordine di Garibaldi d’accorrere subito, e purtroppo i bersaglieri lombardi giungevano in ritardo, quando la posizione era riperduta e i francesi addirittura avanzavano contro il Vascello! Garibaldi riesce a fermarli e ricacciarli nella villa; i bersaglieri hanno però perdite gravissime, e muore Enrico Dandolo. Segue una sosta di qualche ora. Poi Garibaldi, dopo aver fatto battere l’edificio da un fuoco efficace d’artiglieria, avendo notato un indebolirsi del fuoco francese, sferra un altro attacco: la villa presa. Ma i francesi subito contrattaccano a interi reggimenti, in perfetto ordine, conquistando, malgrado la tenacissima difesa, prima il convento, poi la villa; gli italiani ripiegano sul Vascello, Garibaldi ultimo e Manara penultimo. II prode Masina, avventatosi a cavallo su per la scalinata, giaceva ora cadavere a sessanta metri dalla villa! Sull’imbrunire, col reggimento Unione, appena giunto, e coi superstiti della legione e del battaglione Manara, Garibaldi sferra un nuovo attacco. La villa presa di nuovo, ma i francesi contrattaccano ancora a furia e con grande superiorità numerica; rimane ferito alla gamba Goffredo Mameli, destinato a morire ventunenne, un mese dopo, in un ospedale di Roma. La Villa Corsini, posizione chiave della difesa di Roma, definitivamente perduta. A notte, i bersaglieri di Manara lasciano anche la Villa Valentini, e alla difesa, come posizioni antistanti, restano soltanto il Vascello e la piccola Villa Giacometti. La giornata del 3 giugno segnava veramente la sorte della Repubblica romana. Quel giorno i francesi s’erano impadroniti anche di Ponte Mollo, dalla parte opposta della città, presso Porta del Popolo, senza trovare quasi resistenza nel battaglione reduci e nella legione romana. Ma era pur sempre un diversivo: i francesi intendevano avere Roma attraverso il possesso del Gianicolo. II danno gravissimo non era solo nella perdita dell’importantissima posizione, ma anche nel numero grande di morti e feriti, circa 1000 su 6000 uomini complessivamente impegnati, e tutti dei migliori. Certo la lotta era stata ineguale, ché i francesi avevano impegnato 16000 uomini almeno, e tutti riuniti contro 6000 impiegati successivamente. Si per l’appunto rimproverato a Garibaldi di avere adoperato le forze a spizzico, in una serie di attacchi frontali costosissimi, e senza che potessero essere alimentati dai convenienti rincalzi, soprattutto per il mantenimento della tormentata posizione. Ma Garibaldi, persa non per colpa sua la posizione avanzata, si trovò in una situazione estremamente difficile, in un terreno circoscritto e a passaggi obbligati, dove le sue qualità di manovratore espertissimo non avevano modo di manifestarsi. Per di più, le forze gli vennero mandate a spizzico, trovandosi lontane e mal dislocate dal Roselli ai fini della difesa; mentre norma che il contrattacco dev’essere il più possibile immediato e violentissimo. I due ultimi contrattacchi del pomeriggio e della sera si potrebbero a rigore chiamare ritorni offensivi; ma essi o giungevano di sorpresa o, se la sorpresa non era possibile, dovevano essere fatti con grandi forze, e con eventuale preparazione d’artiglieria. Ora le grandi forze mancarono sempre, così come mancava il terreno per dispiegarle, la sorpresa non era più possibile. Garibaldi, che non era comandante in capo, e per di più ostacolato dall’insipienza del Roselli, unita a volte a burocratica testardaggine, si trovò in una condizione dove era ben difficile trovare una via d’uscita conveniente; anche un generale particolarmente esperto in tale tipo di lotta non molto avrebbe potuto fare. Garibaldi si affidò in sostanza a quella che, in circostanze disperate, può pur sempre sembrare l’unica vera risorsa, l’azione tattica risolutiva all’arma bianca, in una lotta che si concentrò in uno spazio di 200 metri di larghezza e 100 di profondità.

Come si detto, le perdite da parte italiana furono gravissime; i francesi che combattevano con tutti i vantaggi confessarono secondo le cifre più basse 14 ufficiali e 250 soldati, fra morti e feriti. Le perdite italiane dovettero raggiungere il migliaio, fra cui una sessantina almeno d’ufficiali, percentuale elevatissima e che mostra come gli ufficiali improvvisati di queste truppe, per due terzi almeno volontarie, sapessero battersi. La percentuale più alta, quando si escludano i 40 cavalieri bolognesi del Masina, votati veramente al sacrificio, fu quella del battaglione bersaglieri lombardi di Luciano Manara, che dovette lamentare 200 perdite sopra 600 combattenti. La legione di Garibaldi perdé 200 soldati e circa 30 ufficiali.

L’assedio della città eterna.

Ora cominciava l’assedio vero e proprio, il quale durava ventisei giorni, dal 4 al 29 giugno, vigilia dell’ultima definitiva giornata. I francesi concentrarono lo sforzo contro il lato sinistro del Gianicolo, da Porta San Pancrazio fino a Porta Porta Portese, presso il Tevere, ma in realtà contro i tre primi bastioni, quello del Merluzzo, quello centrale e quello di casa Barberini, occupati dall’artiglieria romana, che si batté sempre egregiamente. Come di consueto, in quel tratto più minacciato, dell’estensione di circa 700 metri, si trovarono i legionari garibaldini, i lombardi del Manara e del Medici, e altri volontari accorsi da tutta Italia. Le truppe regolari presidiavano il resto delle mura o stavano in riserva. Elementi avanzati erano il Vascello, e alla sua sinistra avanti la casa Giacometti, l’uno e l’altra collegate con trincee alla porta. Garibaldi aveva posto la sua sede subito dietro Porta San Pancrazio, nella Villa Savorelli, da cui si aveva una buona visuale del terreno oltre la Porta. Teneva il Vascello il ferreo Medici, milanese, con 300 volontari della Legione italiana, lombardi e in gran parte studenti. Capo di Stato Maggiore di Garibaldi, caduto il Daverio, era divenuto Luciano Manara. Sebbene lo sforzo si concentrasse contro il Gianicolo, anzi contro la sua parte occidentale, i francesi, padroni della basilica di San Paolo e del Ponte Mollo, avevano mandato alcune forze sui colli Parioli e pattuglie verso Porta Pia e la strada di Tivoli, mentre scorrerie della loro cavalleria disturbavano l’approvvigionamento della città. E le bombe cominciarono a piovere non solo su Trastevere, ma anche nel centro della città, fino al largo Argentina e al Campidoglio. Sarebbe occorso rompere il cerchio nemico. II Pisacane, capo di Stato Maggiore del generale in capo Roselli, proponeva una grande sortita da Porta Cavalleggeri per cadere sul fianco e alle spalle dei francesi; il progetto aveva l’appoggio di Mazzini. Ma Garibaldi lo escluse, perché le truppe volontarie, prive per di più di tanti dei loro migliori ufficiali, non erano abbastanza addestrate alla manovra d’insieme, anche se impetuose e ardite negli assalti. Propose invece una sortita notturna, che si effettuò la notte sul 10 giugno da Porta Cavalleggeri; per non confondersi al buio coi soldati nemici, gli uomini di Garibaldi avevano messo la camicia sopra l’abito, antica abitudine nelle sortite notturne. Ma il buio causò disordine e confusione, che divennero addirittura timor panico: l’impresa dovette subito esser troncata.

Intanto a Londra falliva la missione del conte Carlo Rusconi, per chiedere un energico appoggio dell’Inghilterra; a Parigi, dopo una seduta tempestosissima in cui il Ledru-Rollin aveva attaccato nel modo più violento il governo, il moto insurrezionale parigino del 13 giugno condotto al grido di “Viva la Repubblica romana!”, finiva miseramente. La sorte di Roma era dunque decisa, non restava che cadere con dignità e onore! Le monarchie, secondo l’affermazione di Mazzini, potevano capitolare; le repubbliche, che rappresentavano una fede, dovevano sostenerla fino alla morte. Le parallele scavate dagli zappatori francesi, e sostenute dal fuoco di una possente artiglieria, sempre più si avvicinavano; e larghe brecce gi s’erano aperte nelle mura. Dietro a queste, i difensori avevano accumulato cataste di canne, da accendersi in caso d’attacco nemico, cosi da dare l’allarme e creare al tempo stesso una barriera di fiamme. Nella notte sul 21 di guardia al tratto minacciato il reggimento Unione, stanchissimo. I francesi attaccano all’improvviso con grande slancio, i difensori sorpresi, dopo una scarica, si danno alla fuga, e l’intero reggimento retrocede, salvo che al bastione Barberini. Garibaldi e Manara accorrono e cercano d’organizzare un compartimento stagno, approfittando dei retrostanti avanzi delle antiche mura aureliane: nella notte stessa si crea la nuova linea che dal Vascello e Porta San Pancrazio segue i resti delle antiche mura, avendo dietro la Villa Spada, occupata dai bersaglieri lombardi. Alla triste notizia, Mazzini si meraviglia che non sia stato sferrato subito un energico contrattacco, e all’alba manda sul Gianicolo il Roselli per ordinare a Garibaldi la riconquista della posizione. II comandante in capo, accompagnato dal Pisacane, capo di Stato Maggiore, rimbrottò, pare con tono altezzoso, Garibaldi e Manara per il mancato contrattacco: i due valorosissimi, che tutta notte si erano prodigati per tamponare comunque la falla, pare rispondessero aspramente ai due burbanzosi teorici: con truppe scarse e stanchissime, e nell’insieme ormai sfiduciate, un contrattacco immediato non era possibile; occorreva prepararlo adeguatamente. II Roselli, tuttavia, riferendone al Mazzini, dichiarò d’aver avuto l’impressione che Garibaldi avrebbe quel mattino del 22 tentato l’attacco. Mazzini s’illuse che esso potesse essere validamente coadiuvato dalla popolazione romana, in realtà ormai apatica e convinta che la lotta era perduta; fece perciò suonare campana a stormo, ma il contrattacco non ebbe luogo.

Nuovi eccitamenti di Mazzini, accompagnati da un ardente proclama alla popolazione: Garibaldi allora dichiara che riesaminerà la possibilità dell’attacco per le cinque pomeridiane. Ma, studiata ancora la questione, l’intrepido comandante della difesa ritiene l’azione destinata all’insuccesso: in verità, a parte il basso morale di molti, anche i migliori erano decisi a morire sul posto in un’estrema difesa, non a gettarsi in una folle impresa offensiva che equivaleva al suicidio. Mazzini, ancora nei giorni seguenti, non fece che deplorare la cosa, sfogandosi anche per lettera col Manara: “Ho l’anima ricolma di amarezza da non potersi spiegare! Giuro che voi pensate come io penso, e con voi Roselli, calunniato da molte parti, e i buoni dello Stato Maggiore”. Per conto nostro pensiamo che quando un tattico e un ardimentoso come Garibaldi non ritenne possibile un immediato contrattacco e non lo ritenne possibile a sera, e nessuno d’altra parte osò dargli un ordine perentorio, si deve concludere che la situazione non lo consentiva, e al critico rimane soltanto da esaminarne il perché. Tra Garibaldi e Mazzini si discusse nei giorni successivi il nuovo piano d’attacco: Garibaldi più che mai riteneva follia, dato il terreno e gli apprestamenti dei francesi e il morale di parte dei difensori, tentare la riconquista della cinta perduta. Ma non per questo egli riteneva di dover desistere dalla lotta; bensì proponeva di uscire coi resti della sua legione, 800 uomini, e con 200 cavalieri, per gettarsi sulle retrovie nemiche e allontanare dall’assedio una parte del corpo di spedizione. II 26 Mazzini gli rispondeva approvando il piano: alla difesa del Gianicolo era designato il generale Luigi Mezzacapo, che pero, trovandosi malato, sarebbe stato pel momento sostituito dallo stesso Roselli. Ma quella sera stessa, l’ordine veniva revocato, per le pressioni del Roselli. Ed ecco il nizzardo irritatissimo dirigere la sua legione agli accasermamenti in città, deciso a mettersi in disparte. Sarebbe stata in verità una gravissima jattura: Garibaldi impersonava veramente la difesa, e più di ogni altro poteva ancora trascinare i difensori a un ultimo disperato sforzo. Gli accorati richiami del Manara riuscivano a persuaderlo a tornare al posto di battaglia: Garibaldi ordinava a tutta la legione, ora che s’appressava alla prova suprema, d’indossare la camicia rossa, già prescritta agli ufficiali; salutava Anita, giunta da due giorni a Roma da Nizza, per trovarsi accanto a lui nelle estreme vicende. E la mattina del 28 risaliva sul Gianicolo, accolto festosamente, e si poneva coi suoi a Villa Spada, dietro le crollanti ultime difese. Già il fatto che dietro a una linea cosi debole i difensori si sostenessero da una settimana aveva stupito l’Europa!

L’estrema difesa.

II 29 giugno, festa di san Pietro, sosta. Nella notte sul 30, alle due, i francesi avanzano in due grosse colonne dai due bastioni conquistati, centrale e Barberini: l’una avanza contro casa e bastione Merluzzo, l’altra contro le mura aureliane ormai del tutto rovinate, e la retrostante Villa Spada. Un gruppo di bersaglieri lombardi guidati da Emilio Morosini, non ancora diciottenne, difende la casa Merluzzo, quindi ripiega su Villa Spada; ma è assalito dall’altra colonna nemica: e il Morosini, già ferito, lo è mortalmente una seconda volta, e muore il giorno dopo in un’ambulanza francese colla serenità di un santo, ammirato dagli stessi nemici. Ora le due colonne si gettano sulla debole linea che si estende da Porta San Pancrazio a Villa Spada, e alla destra i difensori piegano. Accorre Garibaldi, e guida un travolgente attacco alla baionetta: la linea è tutta riconquistata. Però, all’alba del 30 giugno, l’eroe ritiene necessario di richiamare il Medici dal Vascello, ridotto ormai a un cumulo di rovine: Medici si ritira in ordine, dopo una difesa rimasta esempio di tenacia e di eroismo, prendendo posizione sui ruderi della Porta San Pancrazio, e sul fiancheggiante bastione nord, continuando qui la strenua difesa. Ora per i francesi preparano il grande attacco contro Villa Spada: la batteria romana del Pino, dietro la villa, che tanto s’era prodigata nei giorni scorsi, ormai fracassata, e non può controbattere i pezzi francesi. Pure la difesa si protrae accanita per due ore; il Manara è trapassato da una palla, e trasportato poco lontano muore stoicamente dopo poche ore. Non molto prima aveva scritto: (Noi dobbiamo morire per chiudere con serietà il Quarantotto. Affinché il nostro esempio sia efficace, noi dobbiamo morire). Non aveva che ventiquattro anni e lasciava la moglie con due figlioletti. Pur privati del loro capo, i bersaglieri lombardi ancora resistono. Garibaldi tenta ora, avanzando coi suoi legionari e con elementi d’un reggimento regolare, un ultimo contrattacco. Ma i francesi ormai hanno ricevuto grandi rinforzi: a mezzogiorno si stipula una tregua per raccogliere i morti e i feriti. L’epica lotta, durata ventotto giorni, è al termine.

L’inizio della marcia di Garibaldi nell’Italia centrale

Cominciava per Garibaldi una nuova tremenda odissea. Aveva con sé Anita, anch’essa a cavallo, che non aveva voluto assolutamente rinunziare a seguire lo sposo nella nuova vicenda, così ricca di paurose incognite, sebbene si trovasse incinta e fosse stata ammalata un mese prima. Dei 4700 che lo seguivano, alcuni erano mossi dal desiderio di far bottino, altri da quello di poter tornare alle loro case; ma i più intendevano combattere ancora lo straniero o seguire Garibaldi in vita e in morte.

Essi erano quasi tutti dei reparti volontari, i suoi legionari innanzi tutto, un centinaio o più dei bersaglieri lombardi, i pochi superstiti del Masina e, per fortuna sua, parecchie centinaia di dragoni pontifici, in prevalenza romagnoli e bolognesi. Erano coll’eroe, oltre Anita, l’ardente agitatore popolano Ciceruacchio coi suoi due figli, e il frate Ugo Bassi, anima nobilissima e patriota generoso. Mazzini non era con lui: ma altro sarebbe stato uscire col governo e coll’Assemblea, altro il mettersi direttamente fra le schiere in una simile guerra.

Già l’anno prima, alfiere della compagnia Medici, era giunto a Como quasi sfinito. Egli preferì restare a Roma, mostrandosi inerme e indifeso fra il popolo per provare quanto fosse calunniosa l’asserzione dei reazionari, che lo rappresentavano come un tiranno universalmente odiato; e nella sua fede inconcussa sperò ancora per un momento in un’insurrezione popolare. Pensò pure fosse possibile far uscire l’esercito dalla città per riorganizzarlo come milizia romana, ora che i forestieri erano tutti partiti, e poi adoperarlo per sorprendere in Roma, nelle caserme, i francesi. Ma costoro non permisero l’uscita dell’esercito, e presto lo sciolsero. A metà luglio l’apostolo lasciava Roma e per Marsiglia tornava nell’ospitale terra britannica. E’ stato detto che Garibaldi usciva da Roma per correre in soccorso di Venezia, che fra le sue lagune ultima ancora resisteva nel crollo della libertà italiana ed europea. In realtà, nel discorso in piazza San pietro, egli non aveva detto dove intendeva recarsi; e il farlo sapere sarebbe stato, dal punto di vista strategico, erratissimo. Egli sperava invece di poter alimentare l’insurrezione nell’Umbria, e soprattutto in Toscana. La Toscana era stata occupata dagli austriaci, e la sola Livorno aveva opposto per due giorni una bella resistenza; ma l’occupazione austriaca, a volte oppressiva e brutale, aveva creato uno stato d’animo ostilissimo agli occupanti, spesso anche fra i contadini, che pure non si potevano dire di sentimenti patriottici. Da Firenze Garibaldi aveva ricevuto lettere che gli manifestavano la possibilità d’una insurrezione del paese, qualora una forza esterna ben guidata vi fosse penetrata. Ma bisognava giungervi quando quattro eserciti erano pronti a serrarlo; e dato che disponesse, secondo le cifre più attendibili, di 3900 fanti e 800 cavalieri, egli aveva attorno a sé 40000 francesi, 20000 napoletani, 15000 austriaci, 9000 spagnoli e 2000 toscani, ossia 86000 uomini. E gli mancavano i suoi migliori ufficiali, Daverio, Masina, Manara, Bixio, Peralta, Montaldi, Mameli e molti altri, morti o feriti, e l’intrepido Medici, che aveva preferito, ormai deluso dopo tanta tenacia, imbarcarsi per Malta e poi per l’Inghilterra. Comunque, il 3 luglio, alle otto di sera usciva da Porta San Giovanni, volgendo verso i Colli Albani, quasi avesse voluto marciare per la via Latina verso Capua e Napoli; ma poi improvvisamente piegava verso Tivoli. Qui faceva sosta, riordinando il suo piccolo esercito, diviso nella prima legione italiana e in una seconda legione, affidata a Gaetano Sacchi, lombardo, molto più piccola perché destinata a raccogliere per via, secondo si sperava, nuovi volontari ed insorti. La cavalleria venne costituita in un reggimento, al comando del colonnello Ignazio Bueno, brasiliano e vecchio compagno di guerra, uomo coraggiosissimo, ma di poca iniziativa, che pero ebbe al fianco il maggiore Emilio Muller, polacco, e tre ottimi capi squadrone. Questa cavalleria, costituita in gran parte con dragoni pontifici passati alla repubblica, era male armata e poco addestrata al combattimento vero e proprio; ma fu veramente preziosa nel suo servizio d’esplorazione, perché , sguinzagliata a piccoli nuclei nelle diverse direzioni, servi mirabilmente a ingannare il nemico sulla dislocazione del grosso dei garibaldini e sul loro numero, facendolo in generale ritenere notevolmente superiore. Abbiamo detto che Garibaldi coi suoi 4500 uomini o poco più, aveva attorno in ampio cerchio ben 86000 nemici. Ma non tutti erano in movimento contro di lui. In realtà, egli si trovava ad aver contro una divisione francese, distaccata all’inseguimento, 7 od 8000 uomini, il grosso della divisione spagnola, altri 7 od 8000 uomini e quella parte dei napoletani che si teneva sulla difensiva fra Tagliacozzo e Antrodoco, in Abruzzo, e serviva di seconda schiera agli spagnoli, altri 7000 od 8000 uomini circa; nell’insieme, una forza pur sempre notevolissima, 20-22000 uomini di truppe scelte con una ventina di pezzi d’artiglieria, mentre Garibaldi non aveva che un cannoncino da 4 libbre, messo sopra un affusto da 12 e trainato ad pompam da due pariglie di cavalli. II Roselli non aveva voluto cedere a Garibaldi nulla dell’artiglieria dell’esercito romano, destinata cosi a rimanere preda dei francesi. Fu gran ventura però dell’eroe che costoro non volessero collegare le loro operazioni con quelle degli spagnoli e dei borbonici. A Tivoli Garibaldi si fermava l’intera giornata; nel tardo pomeriggio avanzava per pochi chilometri lungo la strada verso l’Abruzzo, quindi faceva sosta, mandando però molte pattuglie di cavalleria in perlustrazione. L’Oudinot, sorpreso dall’improvvisa partenza di Garibaldi, temette per un momento ch’egli volesse far massa, per ritornare poi verso Roma, e mirò soprattutto a coprire la città contro tale ritorno offensivo. Ma non escluse tuttavia che Garibaldi volesse propagare la rivoluzione nel Lazio, nell’Umbria, nella Toscana, nelle Marche, nelle Romagne, creando nuove gravi complicazioni. Ordinava perciò al divisionario Mollières d’inseguire e disperdere i garibaldini: questi usciva da Roma per la via Tuscolana con 7 battaglioni, 4 squadroni e 16 cannoni, mentre Garibaldi l’aveva preceduto per la via Casilina. II generale francese arrivava così a Frascati senza aver trovato nessuno. II generale spagnolo Ferdinando di Cordova, che si trovava a Velletri, si spostava subito verso Valmontone, temendo la solita mossa aggirante da Palestrina; e il generale napoletano Nunziante, dislocato a Frosinone con 6 battaglioni, 8 squadroni e 8 pezzi, senz’altro retrocedeva, ripassando il confine dietro il Liri, a Ceprano. In questo modo Garibaldi, spargendo false notizie e mascherando le sue mosse con un grande movimento di pattuglie di cavalleria in ogni direzione, era riuscito a ingannare tre nemici lasciando il vuoto attorno a se. E ora, lasciata la strada da Tivoli verso l’Abruzzo, piegava di nuovo a sinistra, volgendo verso Monterotondo per strade impervie, mentre un plotone di cavalleria si spingeva fra Nepi e Viterbo, per far credere che puntasse a nord-ovest, verso questa città. Però aveva dovuto ben presto costatare che le popolazioni, anche se a volte facevano accoglienza festosa, rimanevano inerti quando non si mostravano ostili, soprattutto perché sobillate dal clero. Garibaldi faticava a trovare guide, mentre spesso le popolazioni fornivano informazioni al nemico, ed era buona ventura che tali notizie, riferentisi in gran parte ai movimenti dei cavalieri, servissero solo a disorientare i nemici. Qualche volta i preti, col crocifisso in mano, guidavano I contadini contro i garibaldini; ma l’abile condottiero aveva l’abitudine di marciare la notte e accamparsi di giorno in posizioni naturalmente forti, cosicché non sarebbe stato cosa facile l’assalirlo. Bisogna però riconoscere che nel le sue schiere si trovavano elementi indisciplinati e disonesti, tanto che gi il 5 luglio l’eroe decretava: Chi si rendeva colpevole di furto per un oggetto di qualsiasi valore e natura, si rendeva passibile della pena di morte, e il decreto fu veramente eseguito contro uomini sorpresi a rubare. Cominciavano poi anche le diserzioni, soprattutto di quanti avevano seguito la colonna per tornarsene con maggior sicurezza al le loro case.

L’Oudinot, visto che il divisionario Mollières si era in simile guisa fatto giocare da Garibaldi, ordinava a un altro divisionario, il Morris, di portarsi a Bracciano con 9 battaglioni di cacciatori e 5 squadroni di cavalleria. Ma questa volta l’ Oudinot stesso poneva il suo dipendente sopra una pista falsa: Garibaldi invece marciava sulla sinistra del Tevere! Giunto a Bracciano il Morris si fermo, smarrito e deluso: nessuno aveva visto Garibaldi, né sapeva dove fosse. Poi seppe che gruppi di cavalieri erano passati più a nord, da Sutri e da Ronciglione: credette che fossero retroguardie garibaldine e spinse le sue schiere in tale direzione. E cosi la marcia dei francesi continuò dietro quei fantasmi galoppanti fino a Orvieto.

Ma anche gli spagnoli correvano dietro a simili fantasmi! Quando Ferdinando di Cordova, giunto a Valmontone, ebbe notizia che Garibaldi era a Tivoli e si era avviato verso l’Abruzzo, subito si spingeva verso Subiaco, per giungere di là ad Avezzano e tagliargli la via. Ma giunto a Subiaco, sapeva che Garibaldi aveva piegato a sinistra, dirigendosi verso Rocca Sinibalda, sulla via di Rieti. Dopo una marcia faticosissima, il generale spagnolo giungeva in tale località; non trovava i garibaldini, ma sentiva ch’erano stati visti poco oltre; si trattava, naturalmente dei soliti gruppi di cavalieri. II Cordova proseguiva allora fino a Rieti, dove i suoi uomini arrivavano sfiniti, il 6 luglio. Qui egli comprendeva d’essere stato nuovamente tratto in inganno e rinunziava a ogni ulteriore operazione contro l’indiavolato avversario. In verità, Garibaldi aveva avuto un soccorso insperato, quello di un volontario inglese, il colonnello Ugo Forbes. Strano tipo questo Forbes, quarantenne, alto, magro, non mai in uniforme militare, da anni grande amico degli italiani: aveva già dato l’opera sua in Sicilia e a Venezia. Poi, postosi al servizio della Repubblica romana, aveva riunito in Terni un battaglione di 6 od 800 uomini, con 50 cavalieri e 2 cannoni, tenendo la città con grande energia; poi, caduta Roma, aveva mandato pattuglie di cavalleria in varie direzioni verso sud, per rendersi conto della nuova situazione. II Cordova aveva scambiato tali cavalieri, pur sempre forze della Repubblica romana, per retroguardie garibaldine.

II generale spagnolo si sfogava col far fucilare senza misericordia quanti garibaldini sbandati gli fossero capitati fra le mani, cosi da provocare lo sdegno del governo inglese; e in tal modo chiudeva la sua impresa romana.

In realtà, Garibaldi giunto a Poggio Mirteto, sapendo d’avere a sinistra e a destra grosse forze nemiche, aveva temuto che si trattasse d’una manovra convergente per tagliargli la strada e avvilupparlo. Per fortuna sua, francesi e spagnoli agivano invece ciascuno per conto proprio; e quanto ai borbonici, essi, timorosi di Garibaldi e desiderosi soprattutto d’impedire la sua penetrazione entro i confini del regno, negli Abruzzi, non si mossero né da Veroli, né da Tagliacozzo, lieti che gli spagnoli pensassero loro a coprire il confine da quel lato; solo il generale Brunner da Aquila si spostava fino a Cittaducale, verso Rieti, alle spalle degli spagnoli, con 4 battaglioni. E ora spagnoli e borbonici restavano sulle loro posizioni, vantandosi d’aver impedito una pericolosa invasione nel regno di Napoli! Garibaldi aveva quindi potuto procedere verso nord, solo molestato da bande condotte da preti, che per non recavano nessun grave danno; ma le diserzioni crescevano. Le armi abbandonate non si potevano trasportare e venivano lasciate a quegli abitanti che parevano animati da migliori sentimenti, perché le conservassero pel giorno dell’insurrezione. Per rendere più spedita la marcia, Garibaldi abbandonava a Poggio Mirteto il carreggio, valendosi solo dei quadrupedi. All’alba del 7 luglio, egli incontrava un inviato di Forbes, e ciò lo rallegrava non poco; ma a tarda sera apprendeva, da un altro corriere del colonnello inglese, che gli austriaci erano comparsi a Spoleto, a venticinque chilometri da Terni: un nuovo nemico, dunque, e dei più pericolosi! La sera dell’8 luglio Garibaldi era a Terni. II battaglione Forbes si univa alle sue schiere, così che egli aveva pur sempre 3500 fanti e 900 cavalieri, se queste cifre non sono troppo alte. Terni faceva grandi accoglienze, riforniva di bende e medicinali la povera ambulanza garibaldina, ma non dava un solo volontario. Ora veramente Garibaldi, pur non rinunziando del tutto ai suoi piani e alle sue speranze d’insurrezione, pensava di muovere verso Venezia; ma se prima francesi e spagnoli e borbonici avevano specialmente mirato ad allontanarlo da Roma e dai confini del regno e avevano agito senza accordo, ora gli austriaci – 2 corpi d’armata e qualche battaglione toscano – miravano alla distruzione del piccolo esercito garibaldino e con tanta esuberanza di forze potevano porre presidi sulle varie possibili direttive di marcia dell’abilissimo guerrigliero. Più Garibaldi avanzava e più il suo gioco si faceva rischioso e difficile. La sera del 9 lasciava Terni e volgeva non verso Spoleto, ma verso Todi e Perugia: l’unica strada libera per penetrare in Toscana; faceva spargere false voci d’esser diretto verso Orbetello e Livorno per imbarcarsi per l’America, e poi al solito mandava avanti numerose pattuglie di cavalleria. L’11 luglio egli era a Todi, prevenendo gli austriaci, i quali avanzavano con grande cautela. Ma ora si trovava tra gli austriaci e i francesi: come aveva preceduto i primi a Todi, cosi decideva di precedere i francesi a Orvieto, per penetrare poi in Toscana e impedire che i due nemici lo serrassero in una morsa. Aveva una giornata di marcia di vantaggio sugli uni e sugli altri, entrambi disorientati dal solito apparire e scomparire delle pattuglie di cavalleria garibaldina.

II 13 all’alba Garibaldi lasciava Todi, marciando per una strada montuosa e aspra. Il 15 luglio, la cavalleria d’avanguardia era a Orvieto. La città non era ancora occupata dai francesi, ma aveva chiuso le porte ai garibaldini, sobillata dai reazionari che avevano sfruttato l’irritazione prodotta da singole violenze e requisizioni arbitrarie. Garibaldi ottenne d’entrare nella città col suo Stato Maggiore e vi ricevette anzi accoglienze entusiastiche. Ma i soldati dovettero restare fuori. Nel pomeriggio del 15 Garibaldi lasciava Orvieto; erano tanti gli sbrancati che egli aveva dovuto mandare gruppi di cavalleria a raccoglierli, cosicché gli ultimi della retroguardia si allontanavano solo mezz’ora prima che le avanguardie di cavalleria francese entrassero nella città. Per fortuna, il generale Morris riceveva qui dall’Oudinot l’ordine di fermarsi. II D’Aspre, comandante degli austriaci, avrebbe desiderato una cooperazione dei francesi contro Garibaldi, ma la Francia non voleva aiutare l’Austria a estendere la sua influenza in Italia. Non è poi da escludere che l’Oudinot non volesse avventurare la sua colonna troppo lontano dalla base, col rischio di vederla cadere in una trappola tesale da un manovratore quale Garibaldi e che avrebbe pur sempre potuto avere.

La seconda fase.

Colla fine dell’inseguimento francese a Orvieto, Garibaldi s’era liberato di tre eserciti; ma la via del ritorno gli era preclusa tanto più sapendo di non poter contare sulle popolazioni delle zone che aveva attraversato. Bisognava dunque andare avanti e aprirsi il passo contro un intero esercito austriaco, ingrossato ancora da battaglioni toscani! I nuovi nemici avevano in verità le forze ancora molto sparpagliate: le più prossime erano rappresentate da 10 battaglioni austriaci a Firenze, 4 a Perugia e 2 a Foligno, con relativo appoggio d’artiglieria e cavalleria; più 2 battaglioni toscani a Siena e 3 a Firenze: un insieme di 21 battaglioni, ossia non meno di 20000 uomini contro 4000 al più dei suoi. II D’Aspre pensò per un momento che Garibaldi mirasse da Terni a raggiungere, per Norcia, Ascoli Piceno e l’Adriatico; poscia temette che volesse invece invadere la Toscana. La relazione austriaca diceva, non molto dopo, al riguardo: “Tutta l’Italia centrale sarebbe caduta nelle mani di un avventuriero militare, al quale il proprio nome e l’influenza avrebbero dati i mezzi per una nuova insurrezione nel disgraziato paese”. Comunque, il D’Aspre pensava che Garibaldi dovesse di necessità seguire una marcia obbligata, e riteneva di potergli sbarrare la via frontalmente in Toscana, e avvolgerlo sul fianco destro dall’Umbria. Ad ogni modo, non si sarebbe ripetuto ciò che era avvenuto l’anno prima in Lombardia. II 15 luglio Garibaldi lascia Orvieto e si spinge fino a Ficulie. La sera del 16 riprende la marcia verso Città della Pieve, sulla strada d’Arezzo. Quivi si trova di presidio una compagnia toscana: la popolazione, eccitata dal clero, si appresta alla difesa della cittadina, posta su di un colle, in posizione fortissima. Allora Garibaldi volge a sinistra, verso Cetona: tempestosa la notte e pessime le strade; per avere una guida, deve minacciare d’incendio alcuni casolari. In compenso a Cetona grandi accoglienze, e molti viveri. Prosegue quindi verso Montepulciano: piccoli reparti toscani subito si ritirano. II 20 nella cittadina, famosa per i suoi vini, e qui riceve viveri e anche denaro. Ma viene a sapere che Siena stata occupata dagli austriaci. La sera stessa riprende perciò la marcia e si ferma a Torrita. Realmente, in questo lembo della Toscana al confine coll’Umbria, Garibaldi ha avuto accoglienze cordiali, a volte entusiastiche. Ma erano solo entusiasmi verbali: tutti vedevano che la lotta era ormai disperata, a volte le cortesie erano uA Orvieto, Garibaldi aveva cominciato a pensare d’andare a Venezia; ora a Torrita lo disse esplicitamente ai legionari, e la certezza d’una meta valse anzi a rianimarli. Ma più che mai ora gli austriaci serravano il cerchio. Il generale Stadion che con 5 battaglioni aveva occupato Siena, tratto in inganno dalle pattuglie di cavalleria garibaldina, si volgeva verso Buonconvento, alla sinistra di Garibaldi, mentre il colonnello Paumgartten, che da Perugia doveva serrarlo alla destra, anch’egli fuorviato dal solito apparire di cavalieri nemici, dopo essersi spinto fino a Città della Pieve e non avervi trovato i garibaldini, confuso e disorientato, era retrocesso su Perugia. Un’altra colonna s’era spinta fino a Todi e di lì ad Acquaviva, per serrare compiutamente il cerchio, ma si trovava molto lontana dal suo avversario. II D’Aspre, impensierito, pensava ora come misura precauzionale a richiamare da Livorno 2 battaglioni con uno squadrone e 3 cannoni, perché si recassero ad Arezzo per sbarrare eventualmente i valichi dell’Appennino verso la Romagna al condottiero, che più che mai rinnovava i miracoli d’abilità dell’anno precedente. Garibaldi, stato osservato, avrebbe potuto profittare di queste circostanze per gettarsi sopra una colonna nemica, batterla o anche annientarla separatamente e con ci rianimare i suoi e forse provocare la sospirata insurrezione: invece, una serie d’operazioni, che per quanto brillantissime si risolvevano sempre nello sfuggire fra le branche nemiche senza spezzarne mai una, dovevano alla fine sfiduciare, oltre che affaticare al massimo i suoi uomini. L’osservazione in parte vera; ma bisogna notare che Garibaldi non doveva operare contro un nemico doppio di numero, triplo se vogliamo, limite massimo consentito a chi vuote agire per linee interne; ma contro un nemico cinque o sei volte superiore, e che dietro, alle proprie spalle, aveva almeno altrettante forze; inoltre egli disponeva di truppe molto eterogenee, che i migliori della sua legione erano caduti, e dei superstiti del battaglione Manara solo un centinaio d’uomini lo avevano seguito; mentre doveva fronteggiare, negli austriaci e nei francesi, truppe molto solide e superiori assai come armamento. E non si trovava in un paese veramente amico, ma tra popolazioni in prevalenza apatiche e sfiduciate, e in parte addirittura ostili, coi nemico non lontano, ma a ridosso. Così stando le cose, un insuccesso avrebbe potuto essere la rovina.n mezzo per non aver le temute noie dai garibaldini. C’è’ un limite anche alle possibilità del genio strategico, come rilevò in tesi generale il Delbruck! Garibaldi aveva innanzi tutto bisogno di non perdere né tempo né uomini, per poter giungere all’ardua meta. Quanto egli operò significava il massimo consentito dalle tremende circostanze. II 21 a notte Garibaldi lasciava Torrita, e piegava a destra e tornava nella valle di Chiana, a Foiano. Qui apprendeva che il presidio granducale di Arezzo aveva invocato l’aiuto austriaco: 3 compagnie s’erano mosse da Cortona, ma urtatesi in un drappello di cavalleria garibaldina, erano subito retrocesse. Da Foiano Garibaldi si portava a Castiglione Fiorentino; e di li per la valle del Cerfone avrebbe voluto passare nell’alta valle del Tevere a Sansepolcro; ma poi scartava tale itinerario, date le difficoltà del percorso, e il 22 luglio si poneva in marcia verso Arezzo, sperando di poter quivi riposare e ristorare i suoi uomini. Alle 10 di sera era nel sobborgo aretino di Santa Maria. Ma qui trovava le porte sbarrate: granducali e reazionari avevano preso il sopravvento, il prefetto Fineschi e il gonfaloniere Guadagnoli (famoso allora per i suoi versi giocosi) avevano organizzato la difesa, coadiuvati da un tenente austriaco, da due capitani granducali e dal comandante della piazza: mancava un vero presidio regolare, ma c’erano da 50 a 100 soldati austriaci, convalescenti, un certo numero di volontari di frontiera granducali e circa 75 benpensanti borghesi, ” soprastanti all’ordine pubblico”. Sulle mura erano stati piazzati due cannoni. Garibaldi avrebbe potuto prendere d’assalto la città, e alcuni dei suoi maggiori collaboratori erano di questo avviso; ma egli ormai pensava a raggiungere l’Adriatico colle minori perdite e imbarcarsi nel più breve tempo possibile: rinunziò perciò all’impresa, tanto più che da una lettera del D’Aspre al colonnello Paumgartten trovata addosso a un postiglione si seppe che il generale Stadion si era portato ad Asciano, mentre altre truppe muovevano verso Arezzo. Tuttavia, per contentare le truppe smaniose di combattere, volle che la città almeno gli fornisse viveri, e mandò Ugo Bassi a parlamentare, mentre il piccolo esercito si portava sotto le mura. Cosi i garibaldini ebbero numerose razioni di carne, salame, pane e vino.

L’ultima fase dell’odissea.